伝承ホ-ル寺子屋とは

ゼヒ読ンデクダサイ

伝承ホール

2010年11月、渋谷区桜丘町の旧大和田小学校跡地にオープンした複合施設 「渋谷区文化総合センター大和田」に開設された定員345名のホール。伝統芸能から現代演劇、コンサートまで幅広い舞台芸術が行われている。

様々な世代の塾生たち

カブキ踊り実技稽古

古典の日公演「雅楽」

初春公開講座

提携公演「つがじゅの会」

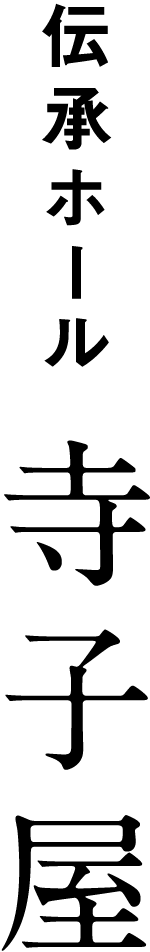

修了式

伝承ホール寺子屋プロデューサー。早稲田大学演劇博物館招聘研究員。聖学院大学、宇都宮大学講師。常磐津節浄瑠璃方。伝統藝能作家。当伝承ホールの自主事業「渋谷金王丸伝説」の作・プロデュースを務めている。「(かぶき体操)いざやカブかん!」「渋谷カブキ音頭」「カブキぼん!ダンス」の作者。

活動記録

伝承ホール寺子屋 フォト・ギャラリー 5~2月 伝統芸能プログラム(2023年度の活動記録より)

伝承ホール寺子屋 フォト・ギャラリー 8~11月 カブキ体験プログラム(2023年度の活動記録より)

伝統芸能プログラムレポート(2023年度)

対象:寺子屋塾生

5月21日 多目的アリーナ

講師:鈴木英一

開講式は、通年クラス(金王丸公演出演)の参加者を対象として開催。開式に先立って長谷部区長より鈴木英一氏へ、伝承ホール寺子屋プロデューサーに任命する委嘱状交付が行われる。区長挨拶の後、鈴木プロデューサーより挨拶、スタッフが紹介される。その後、鈴木プロデューサーに変わって、ボランティアスタッフ(寺子屋サポーター)の古川妹さんより、ガイダンスが行われ閉会。初参加者の衣裳採寸を行い、解散。

★学習プログラム

対象:寺子屋塾生

第1回

6月11日 大練習室

講師:鈴木英一

日本語の発声方法についての講座。日本の言葉は子音と母音が合体して出来ているが、相手に気持ちを伝えるためには、五つの母音をしっかり発声することが大事。狂言や歌舞伎のセリフを手本に練習を繰り返し、伝統芸能の言葉の使い方を体験学習。

講師:堅田喜三代

邦楽囃子の歴史、舞台に於ける役割、使用している楽器の実演と解説。主な楽器は、笛、小鼓、大鼓、締太鼓であるが、講師の職掌は古典から新派までの音楽を担当しているので太鼓系以外にも、銅羅、鉦、オルゴールなどの金属系、更には木魚、木鉦などから擬音笛まで実に幅広い。珍しい楽器がズラリと並べられ紹介されたが、これはほんの一部らしい。芝居の情景描写として役割が大きく、川音、波、雨、雷などの自然音、そして人が歩く音、引き戸の音などの生活音ほか様々な音を使い分けて芝居を支えている。邦楽囃子から芝居や放送の音響効果、そして現代のデジタル音響効果へと発展した歴史なども紹介された。

第2回

6月25日 大練習室

講師:常磐津文字絵

はじめに、声の響かせ方講座。それから子ども達に古典芸能(常磐津)に親しんでもらうために常磐津の歌舞伎舞踊をアニメ仕立てにした作品の鑑賞。演目は大名、猿遣い、そして猿が登場する「靱猿(うつぼざる)」。鈴木プロデューサー自らが浄瑠璃、常磐津文字絵さんが三味線で伴奏。いわゆる無声映画に音楽をつけて上映する方式で興味津々。日頃、映像に慣れ親しんでいる子どもたちにはとてもよい入門プログラム。

講師:中村京蔵

中村京蔵さんは国立劇場養成所の研修生から歌舞伎役者になり、今ではカブキ脇役の大多数を占めるキャリアの先駆け的存在。近年では外部演劇への出演、また研究公演的なリサイタル開催への評価も高い。研修所時代の頃から、現在の立場に至るまでのエピソードは、三島由紀夫の「近代能楽集」との出会い、そして演出家・蜷川幸雄の作品への出演など、古典の枠に縛られない自由な活動で、役者として充実した日々を過ごしていることが窺える。後半は、老若様々な女方の所作、そして立役(男役)は侍、町人ほか、身分による所作の使い分けなどを体験。どの所作もとても繊細で、演じることの難しさと修行の確かさの一端を垣間見る。

第3回

7月9日 大練習室

講師:柳亭こみち 副講師:林家けい木

演目 Aクラス こみち「ん廻し」 けい木「長短」

Bクラス けい木「つる」 こみち「姫と鴨」

寄席に行ったことのない子どもたちには初めての落語体験。落語には舞台装置等はなく、噺家が一人で語る言葉からストーリーを想像することで成り立つとてもシンプルな芸である故に、却って奥深いものがある。時代背景が異なるため理解できない言葉などもあるようだが、噺家の動作や表情に敏感に反応して笑いが湧き起こる。

講師:柳亭こみち 副講師:柳家吉緑

演目 Cクラス 吉緑「金明竹」 こみち「あくび指南」

Dクラス こみち「ほっとけない娘」 吉緑「刀屋」

初登場の吉緑さんの入門エピソードから、落語界独自のしきたりまで、高座では聞けない話で和んだ後は、Cクラスが骨董屋を舞台にした古典「金明竹」と、滑稽噺「あくび指南」。Dクラスの「ほっとけない娘」は、名所案内を散りばめた新作落語で大笑い。最後は人情噺の名作「刀屋」、悲恋からハッピーエンドに転じるストーリーに一同安堵のため息。真打昇進間近を期待させる吉緑さんの熱演。

第4回

7月23日 大練習室

講師:市川新八

歌舞伎の「伎」、いわゆる古典のチャンバラ体験。おもちゃの刀といえども、刃先は尖っているので講師より取り扱いについての諸注意。アニメなどでチャンバラについては知っているようでも刀を持っての体験は初めて。歌舞伎の立ち廻りは激しさよりも美しさに重点があることを学ぶ。今回研修の“立ち廻り”は「山形」「霞」「天地」そして「からうす」の4つの型を組み合わせで構成されているが、初めは戸惑っていた児童も、型を覚えると刀を振り回すことが楽しくなったようで、斬り合いに興じている。

講師:鈴木英一

出雲阿国に始まる女歌舞伎、これが禁止されると美少年による若衆歌舞伎、若衆歌舞伎もまた禁止されると野郎歌舞伎となり、さらに今日の歌舞伎へ至る道のりは芸能者とお上との戦いの歴史でもあるらしい。お盆、盆踊り、祭りなどとの関わり、芝居として成立するまでの歌舞伎の変遷を学んだ後は声を出しての実践講座。「髪結新三」、「慶安太平記」から決め台詞を役者になった気持ちで朗読。江戸弁の言い回し、文字面通りではない発声がなかなか難しい。

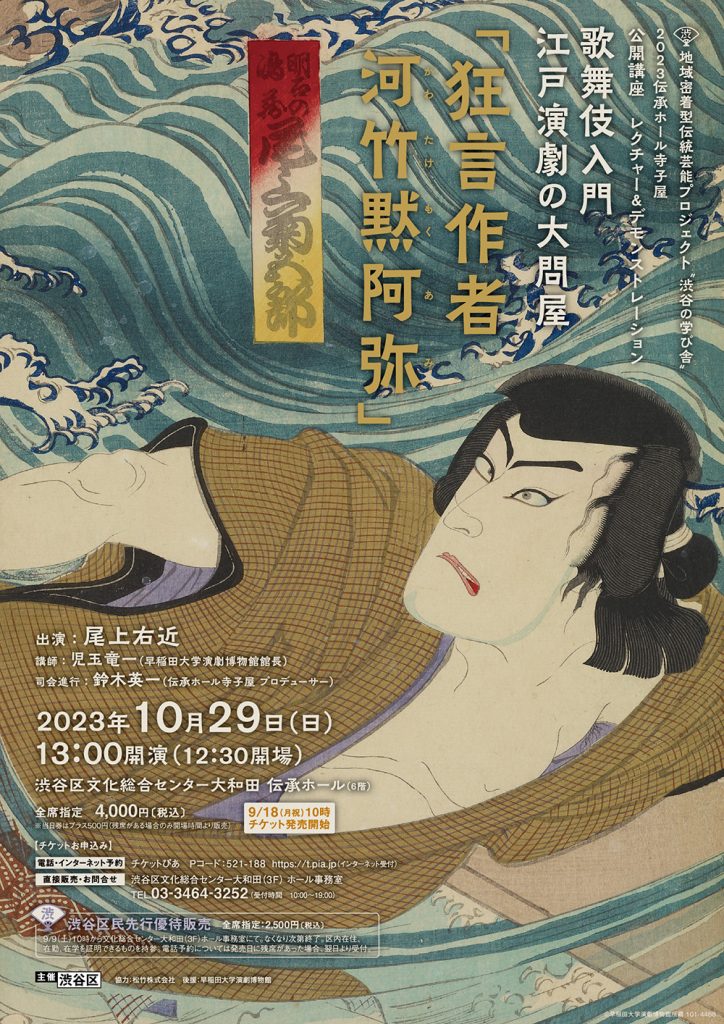

対象:一般

10月29日 伝承ホール

出演:尾上右近(清元栄寿太夫/浄瑠璃)、清元栄吉(三味線)、堅田喜三代(鳴物)、福原徹秋(笛)

司会・進行:鈴木英一

演目

1. 早稲田大学演劇博物館「河竹黙阿弥展」について

2. 尾上右近と河竹黙阿弥作品

3.「島鵆月白浪」について

4.「島鵆月白浪」ツケ帳

5. 朗読「島鵆月白浪」

6. 黙阿弥劇の七五調台詞ワークショップ

今年は幕末から明治にかけて活躍した歌舞伎作者・河竹黙阿弥没後130年にあたり、早稲田大学演劇博物館の「河竹黙阿弥展」との合同企画として河竹黙阿弥と彼の作品を紹介する講座。前半は演劇博物館館長児玉竜一先生の講演、それから児玉、鈴木、尾上右近三氏による鼎談、「島鵆月白浪」の解説、さらに堅田家に保管されていたツケ帳の紹介など。後半は黙阿弥の『島鵆月白浪』の一部を尾上右近さんが朗読するプログラム。なかなか上演機会のない歌舞伎の演目を朗読という形式で行うことは、役者のみならず観客にとっても得難い体験。客席には右近さんのファンも多く、完売御礼。最後は三本締めでめでたくお開き。

11月2日 料亭・三長

11時スタッフ大和田集合、機材など積み込みを行い12:時に料亭・三長へ撮影チーム現地入り、撮影の準備を行う。13時、鈴木プロデューサー入り、賀古唯義さんによる木造建築の解説と常磐津の演奏を収録。15時過ぎより芸者(瓢屋小糸さん、喜利家鈴子さん)へのインタビューを行う。その後、16時半より1時間程度、寺子屋ジュニア6名と芸者2名による交流会を行い、最後は、料亭・三長三代目、高橋千善さんの協力で、宴会の模様を撮影させていただき、終了。後日(12/17)、浜松町・PLUS音スタジオにて、ナレーションの収録を寺子屋塾生代表2名が行う。

★初春公開講座「歌舞伎の魅力」

対象:一般

1月12日 学習室1

講師:鈴木英一

古来、六歌仙と称えられてきた歌人達が必ずしも和歌の名人ではなかったという意外な展開からその謎解きへ。「古今和歌集」選者でもあった紀貫之が書いた仮名序には、六歌仙それぞれの寸評があるが、どれもが辛辣なものばかりで、六歌仙とされたことが不思議である。要約すれば怨霊を恐れる日本独特の文化風土にあるらしい。つまりは、皇位継承の争いに敗れた側の者たちの祟りを鎮めるために六歌仙として祭り上げたという説である。そして後世、これらの人物を題材とした芸能が多く生まれ、歌舞伎舞踊にも「六歌仙容彩」「関の扉」などの名作がある。

1月19日 学習室1

講師:古井戸秀夫

敵討物として知られる曽我兄弟をテーマに、曽我兄弟が生きた貴族社会から武家社会へ移行する時代背景、無味乾燥な「歴史書」と、さまざまな要素を取り入れ語り継がれてきた「物語」「軍記物」の違い、「物語」「軍記物」に題材を得て創作された「歌舞伎」を楽しむ江戸の人々の豊から暮らしぶりなど講義は縦横無尽の展開で留まることがない。今回のテーマ「曽我十郎祐成・曽我五郎時致」は「忠臣蔵」「伊賀越」と並ぶ三大仇討ち物で、“若くして非業の死を遂げたことで語り継がれる人”の典型として日本人の心情に深く響いたもので、現代でも歌舞伎の正月公演には欠かせない人気演目。

1月26日 学習室1

講師:児玉竜一

“関西は秀吉贔屓”、翻って“江戸嫌い、家康嫌い”、これは今も変わらない上方人の心情。そして江戸は侍の街、上方は商人の街で歌舞伎の演目もまったく質を異にする。秀吉を題材にした演目の多さには驚かされ、そのいくつかは今日でも上演されているというから、いかに秀吉が関西人に愛されているかが分かる。貴重な資料映像もたくさんあり、参加者も食い入るように視聴。秀吉と五右衛門が幼馴染だったという荒唐無稽な設定も歌舞伎ならではの面白さ。いつもながらテキストを見ること無く、澱みなく語る児玉先生の姿はある種の話芸をみるようである。

対象:一般

2月3日 伝承ホール

出演:瓢屋小糸、高橋千善、栂岡圭太郎

司会・進行:鈴木英一

映像作品「継往開来 渋谷の文化 ここに伝わり ここからはじまる」の上映会。鈴木プロデューサーの司会進行で映画に出演された小糸さん、高橋さん、栂岡監督を迎えて撮影秘話トーク。小糸さんは御歳94歳の現役芸者、その矍鑠たる姿、ハリのある声に客席からも驚きの声。映画は昨年11/1に行われた「渋谷金王丸伝説&歌舞伎リーディング」公演の抜粋と11/2料亭・三長にて撮影された映像で構成。三長の木造建築の素晴らしさを賀古唯義さんが語り、寺子屋ジュニアと芸者の小糸さん、鈴子さんとの交流が微笑ましい。「継往開来」とは、これまでのことを継ぎ、未来をひらくこと。文化継承の“いま”を語る物語が完成した。

対象:一般

2月3日 伝承ホール

出演:柳亭こみち、柳家小菊、林家つる子、一龍斎貞鏡

司会・進行:鈴木英一

こみち師匠に座長をお願いして今年で6回目、今回は渋谷出身の講談師・貞鏡さんの真打披露を兼ねての公演。公演直前の2/1号区ニュースにて貞鏡さんに表紙を飾っていただいた影響が大きく、当日は完売御礼となる。

初めにつる子さんの「片棒」。一代で身代を築いた自分の葬儀の出し方を3人の息子と相談するケチな父親がテーマ、高座から飛び出しそうな勢いで演じるつる子さんの芸に客席も圧倒される。続いて、こみちさんの登場、枕で今回の出演者を紹介しながら「長屋の花見〜おかみさん編」の一席。古典作品の登場人物をすべて女性に替えて演じられるこみち版花見エピソード、最後は亭主追求の場となり大爆笑。中入り後、貞鏡さんの「真打披露口上」。4人全員が高座にあがり、3人の芸人がそれぞれに貞鏡さんの人となりを述べる。落語講談の口上では本人が口を開くことはないが、4児の母として芸に精進する覚悟を感じた客席からも祝意の大拍手。後半は、初めに粋曲の柳家小菊さんが登場。江戸端唄「梅は咲いたか、桜はまだかいな」など、美しい三味線の音色にのせて歌われる唄の数々が、なんとも粋である。トリはもちろん、貞鏡さんが登場、客席からも“待ってました”の声がかかる。16歳の時に父親の講談を聞いて入門を決意したというエピソードから、真打に至るまでの苦難の日々を明るく力強く語る姿に観客も賛同の拍手。演目は清貧に甘んじる主人に立派な刀を持って欲しいと願う忠義な中間が、刀鍛冶に弟子入り、のちに立派な刀鍛冶となって主人に刀をとどけるという「赤穂義士外伝~忠僕直助(誉の刀鍛冶)」、この演目の登場人物はすべて男なのだが、貞鏡さんの力強く野太い声はなんの違和感も感じさせない見事なものであった。

対象:寺子屋塾生

2月4日 多目的アリーナ

講師:鈴木英一

10時開式、はじめに区長挨拶、続いて鈴木プロデューサーの挨拶後、ジュニア代表者へ宮本部長より修了証の授与。続いて、皆勤賞(シニア4名)へ記念品贈呈、そして、参加者全員による景品争奪ジャンケン大会が行われた。最後は、前日に伝承ホールで上映された映画「継往開来」の再上映会。今年も無事に全てのプログラムを終了することができた。

カブキ体験プログラムレポート(2023年度)

※敬称略

対象:寺子屋塾生

会場:多目的アリーナ

講師:松本幸龍、実技指導補:松本幸凛、松本幸雅、松本幸才、花柳優舞音、松本幸蔭

カブキ踊りお稽古:第1回:8月27日/第2回:9月3日/第3回:9月10日/第4回:9月17日/第5回:10月8日/第6回:10月15日/第7回:10月22日

リハーサル:10月29日

4年ぶりとなる舞台出演に向けて、前半を初参加者と経験の浅い参加者、後半を経験豊富な参加者の二つにクラスを分けてお稽古を実施。前半クラスは、「渋谷カブキ音頭」、「カブキぼん!ダンス」の2曲を、後半クラスは、2020年に発表予定だった新曲「カブキ者の詩」を中心に稽古を重ねる。また、寺子屋HP(塾生専用ページ)に自主稽古用の動画手本をアップして、オンラインでの自主稽古にも励んだ。

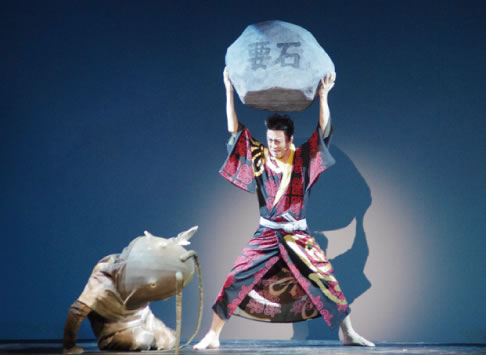

伝承ホール本番:11月1日

出演:松本幸四郎、渋谷区民カブキ踊り(2023伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

平日夜公演のため、ジュニアは学校が終了してからの集合で慌ただしかったが、無事全員が揃う。衣裳に着替えた後、いくつかのグループになってお互いの踊りをチェックするなど本番前の緊張が伝わってくる。公演の前半は、昨年度製作された映像作品「渋谷のカブキ者」を再編集して上映。続いて、4年ぶりとなる塾生のカブキ踊りメドレー3曲を披露。ジュニアのキレのあるダンスをはじめ、初心者も経験者も皆が笑顔で踊る姿が印象的。幸四郎さんとの全面的共演も久しぶりに叶い、感激しきり。後半は、前回好評を博した「歌舞伎リーディング」。演目は、四世鶴屋南北作『絵本合法衢』の七幕目「安井福屋の場」、初演は五代目松本幸四郎。同作は今年4月、幸四郎さんによって上演されたが、この場は近代になって上演が途絶えている幕。言わば貴重な復活上演。はじめに歌舞伎研究の第一人者である古井戸秀夫先生の解説。そして幸四郎さんのリーディング。リーディングとはいえ、サービス満点の芝居付き演出、御簾内で行われる下座も舞台上で行い、ト書きを古井戸先生が語るなど歌舞伎ファンならずとも楽しめる構成で盛況に終演。

【伝承ホール寺子屋 映像作品】「歌舞伎、カブキ踊り 阿波木偶箱まわし 渋谷を祷る」ダイジェスト版

登場する人々:松本幸四郎 2024伝承ホール寺子屋塾生の皆さん 阿波木偶箱まわし保存会(辻󠄀本一英 中内正子 南 公代)ほか

台本・構成:鈴木英一(伝承ホール寺子屋プロデューサー)

映像監督:栂岡圭太郎

撮影:株式会社オリジナル・株式会社HATGRAPH

協賛:サッポロビール株式会社

協力:松竹株式会社 公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団 料亭・三長 Turn Table(ターンテーブル) しぶや三漁洞

【映像作品】「渋谷金王丸伝説〜渋谷のカブキ者〜」

出演:松本幸四郎 尾上菊之丞 2022伝承ホール寺子屋塾生の皆さん

インタビュー:比留間広明宮司(金王八幡宮) 田原光泰学芸員(白根記念渋谷区郷土博物館)

台本・構成:鈴木英一(伝承ホール寺子屋プロデューサー)

映像監督:栂岡圭太郎

撮影:株式会社オリジナル

協力:金王八幡宮 白根記念渋谷区郷土博物館 コスモプラネタリウム渋谷

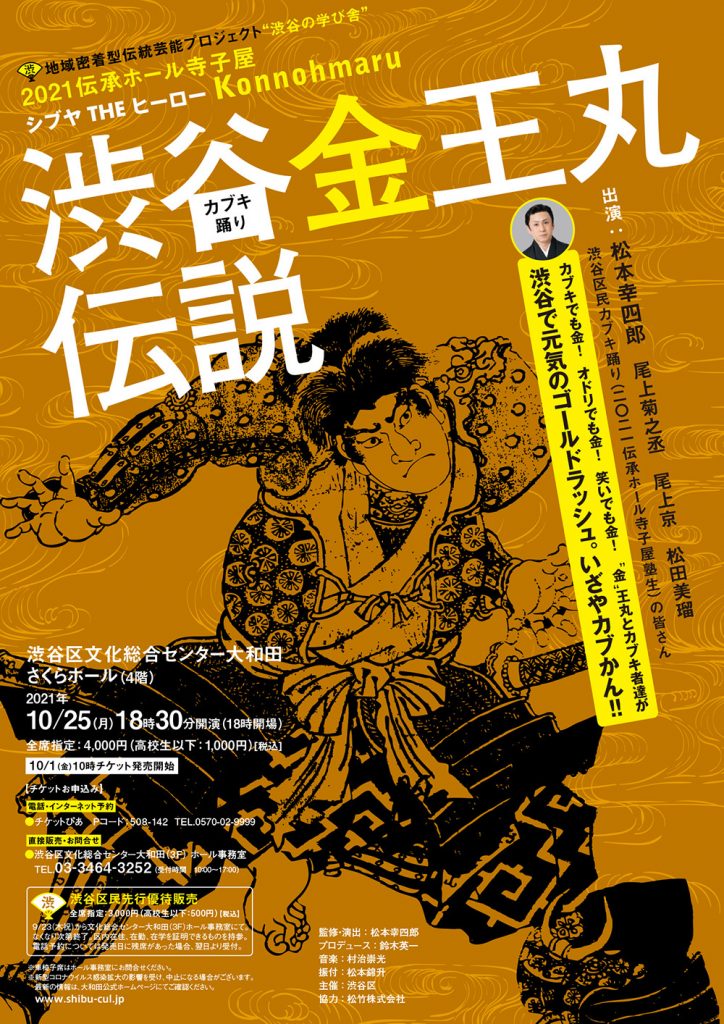

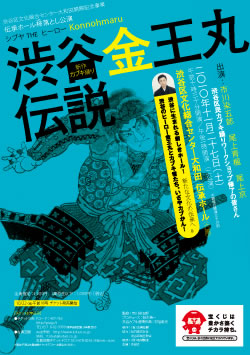

地域密着型伝統芸能プロジェクト“渋谷の学び舎”

2021伝承ホール寺子屋 シブヤ THE ヒーロー Konnohmaru

カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」ダイジェスト版

●素踊り 常磐津「寿式三番叟」 立方 松本幸四郎

●創作傾奇おどり「KONNOUMARU伝説」 松本幸四郎 作・振付 鈴木英一 原案

●渋谷区民カブキ踊り「渋谷カブキ音頭」

●渋谷区民カブキ踊り「カブキぼん!ダンス」

地域密着型伝統芸能プロジェクト“渋谷の学び舎”

2024伝承ホール寺子屋

「渋谷金王丸伝説」&歌舞伎リーディング

2024年10月27日(日) 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

〈第一部〉カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」

作詞:鈴木英一

作曲:村治崇光

振付:松本錦升

〈第二部〉歌舞伎リーディング「鳴響御未刻太鼓」

出演:松本幸四郎 ほか

監修:古井戸秀夫

地域密着型伝統芸能プロジェクト“渋谷の学び舎”

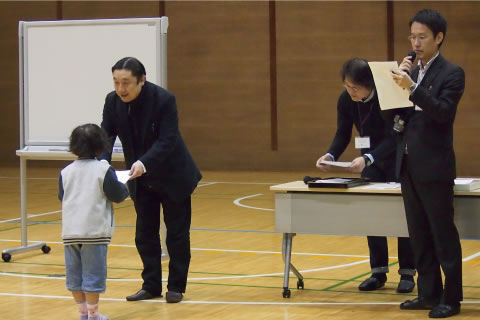

2023伝承ホール寺子屋 古典の日

「渋谷金王丸伝説」&歌舞伎リーディング

2023年11月1日(水) 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

〈第一部〉カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」

作詞:鈴木英一

作曲:村治崇光

振付:松本錦升

〈第二部〉歌舞伎リーディング 四世鶴屋南北作『絵本合法衢』「安井福屋の場」

出演:松本幸四郎 ほか

監修:古井戸秀夫

地域密着型伝統芸能プロジェクト“渋谷の学び舎”

伝承ホール寺子屋 特別公演

「渋谷金王丸伝説」&歌舞伎リーディング

2023年2月14日(月) 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

〈第一部〉映像作品「渋谷金王丸伝説~渋谷のカブキ者~」

監督:栂岡圭太郎

台本・構成・演出:鈴木英一

振付:松本錦升

作曲:村治崇光

〈第二部〉歌舞伎リーディング「春商恋山崎」五代目松本幸四郎の引窓与兵衛

出演:松本幸四郎 中村歌之助

監修:古井戸秀夫

地域密着型伝統芸能プロジェクト“渋谷の学び舎”

2021伝承ホール寺子屋 シブヤ THE ヒーロー Konnohmaru

カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」

2021年10月25日(月) 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

渋谷区民カブキ踊り(二〇二一 伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

祝 渋谷区文化総合センター大和田開館十周年

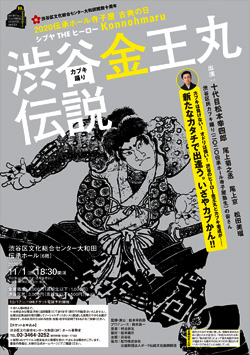

2020伝承ホール寺子屋 古典の日 シブヤ THE ヒーロー Konnohmaru

カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」

2020年11月1日(日) 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

渋谷区民カブキ踊り(二〇二〇 伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

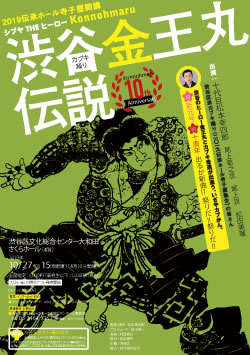

2019伝承ホール寺子屋 シブヤTHEヒーロー Konnohmaru

カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」

2019年10月27日(日) 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

渋谷区民カブキ踊り(二〇一九 伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

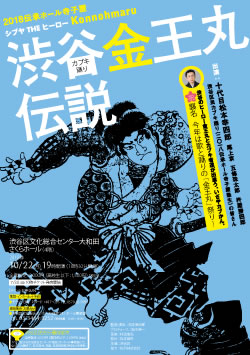

2018伝承ホール寺子屋 シブヤTHEヒーロー Konnohmaru

カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」

2018年10月22日(月) 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

渋谷区民カブキ踊り(二〇一八 伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

2017伝承ホール寺子屋 シブヤTHEヒーロー Konnohmaru

カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」

2017年10月4日(水) 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

渋谷区民カブキ踊り(二〇一七 伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

2016伝承ホール寺子屋 シブヤTHEヒーロー Konnohmaru

カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」

2016年11月27日(日) 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

渋谷区民カブキ踊り(二〇一六 伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

2015伝承ホール寺子屋 シブヤTHEヒーロー Konnohmaru

カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」

2015年8月7日(金)〜9日(日) 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

石神ちあき 泉山亜有美 KAYOKO 二平夏初

渋谷区民カブキ踊り(二〇一五 伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

2014伝承ホール寺子屋 シブヤTHEヒーロー Konnohmaru

カブキ踊り「渋谷金王丸伝説 -SPECIAL VERSION 冒険の章-」

2014年8月17日(日) 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

水木扇升 尾上京 藤蔭美湖 ガチャピン・ムック

渋谷区民カブキ踊り(二〇一四 伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

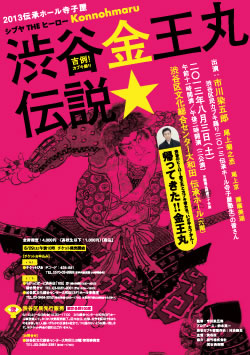

2013伝承ホール寺子屋 シブヤTHEヒーロー Konnohmaru

吉例! カブキ踊り「渋谷金王丸伝説★」

2013年8月3日(土) 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

渋谷区民カブキ踊り(二〇一三 伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

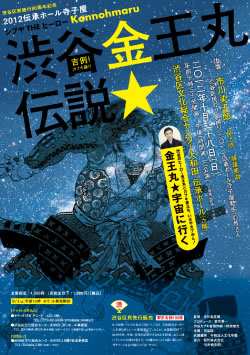

2012伝承ホール寺子屋 シブヤTHEヒーロー Konnohmaru

吉例! カブキ踊り「渋谷金王丸伝説★」

2012年10月28日(日) 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

渋谷区民カブキ踊り(二〇一二 伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

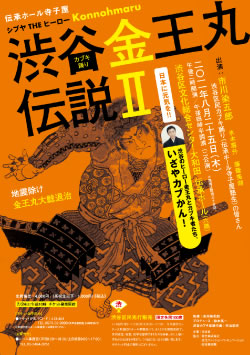

伝承ホール寺子屋 シブヤTHEヒーロー Konnohmaru

カブキ踊り「渋谷金王丸伝説II」

2011年8月25日(木) 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

渋谷区民カブキ踊り(伝承ホール寺子屋塾生)の皆さん

伝承ホール柿落とし公演 シブヤTHEヒーロー Konnohmaru

新作カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」

2010年11月27日(土) 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

渋谷区民カブキ踊りワークショップ修了の皆さん

地域密着型伝統芸能プロジェクト“渋谷の学び舎”

2022伝承ホール寺子屋

古典の日 公開講座

女流義太夫公演 人間国宝 竹本駒之助・鶴澤津賀寿の至妙

〈特別インタビュー〉

女流義太夫 おふたりの人間国宝をお迎えして

於:重要文化財 旧朝倉家住宅

地域密着型伝統芸能プロジェクト“渋谷の学び舎”

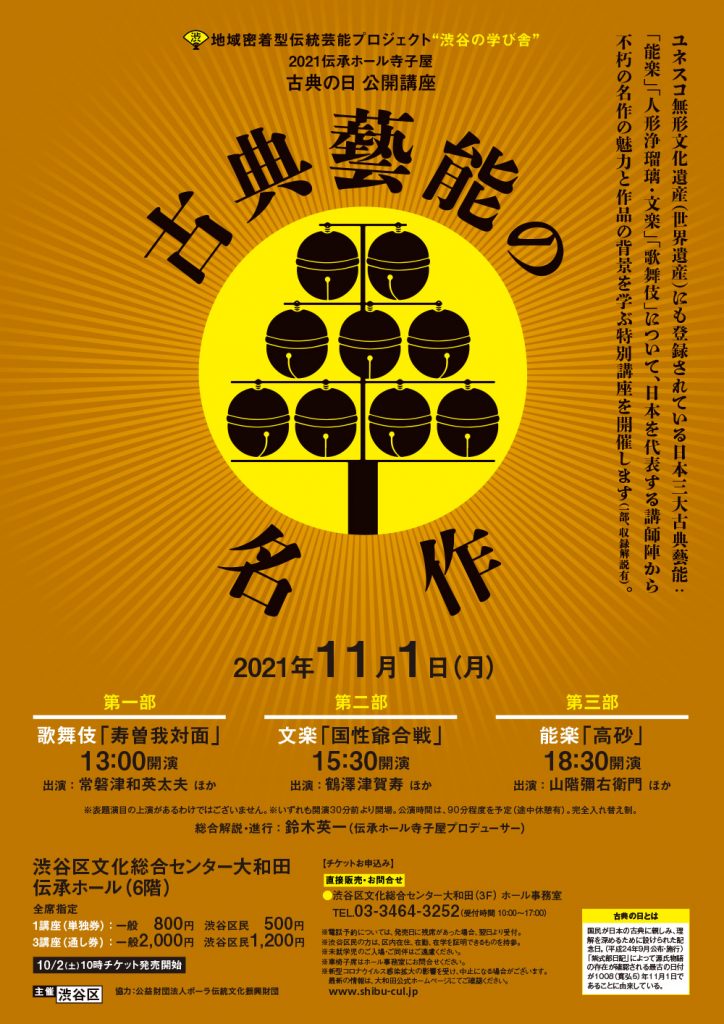

2021伝承ホール寺子屋

古典の日 公開講座

「古典藝能の名作」(全3回)ダイジェスト版

●第一部

歌舞伎講座「寿曽我対面」

講師:古井戸秀夫(東京大学名誉教授)

お話と歌舞伎音楽実演

出演:常磐津和英太夫 ほか

●第二部

文楽講座「国性爺合戦」

講師:児玉竜一(早稲田大学教授・演劇博物館副館長)

お話と義太夫実演

出演:鶴澤津賀寿(女流義太夫三味線方) ほか

●第三部

能楽講座「高砂」

対談:山階彌右衛門×鈴木英一

ワークショップと実演 仕舞「高砂」

出演:山階彌右衛門(観世流能楽師) ほか

公開講座

伝承ホール寺子屋 映像作品上映会

「歌舞伎、カブキ踊り 阿波木偶箱まわし 渋谷を祷(いの)る」

2025年2月8日(土)

登場する人々:

松本幸四郎

2024伝承ホール寺子屋塾生の皆さん

阿波木偶箱まわし保存会

辻本一英 中内正子 南 公代 ほか

伝承ホール寺子屋 公開講座

「やしょめ寄席7」

2025年2月8日(土)

竹本京之助(義太夫・浄瑠璃)

柳亭こみち(落語)

一龍斎貞鏡(講談)

国本はる乃(浪曲)

広沢美舟(曲師)

伝承ホール寺子屋 初春〈伝統芸能〉公開講座

「忠臣蔵」特集 芸能史上、最も愛されてきた不朽の名作(全3回)

第1回 2025年1月17日(金)

「忠臣蔵」浄瑠璃と歌舞伎と

第2回 2025年1月24日(金)

日本文化としての「忠臣蔵」

第3回 2025年1月31日(金)

「忠臣蔵」の四季

※渋谷区文化総合センター大和田学習室1にて開催

地域密着型伝統芸能プロジェクト“渋谷の学び舎” 2024伝承ホール寺子屋 古典の日 公開講座 解説と実演 &上映会

「現代に伝わる祝福芸 阿波木偶箱まわし」

2024年11月1日(金)

司会進行:鈴木英一(伝承ホール寺子屋プロデューサー)

出演:

阿波木偶箱まわし保存会

辻本一英

中内正子

南公代

制作協力:栂岡圭太郎

伝承ホール寺子屋 映像作品上映会

「渋谷の文化 ここに伝わり ここからはじまる」

2024年2月3日(土)

登場する人々:

松本幸四郎

2023伝承ホール寺子屋塾生の皆さん

賀古唯義(那谷寺文化財研究所所長)

瓢屋小糸(芸者)

喜利家鈴子(芸者)

高橋千善(「料亭・三長」三代目)

常磐津連中

伝承ホール寺子屋 公開講座

「やしょめ寄席6」

2024年2月3日(土)

一龍斎貞鏡(講談)

林家つる子(落語)

柳家小菊(粋曲)

伝承ホール寺子屋 初春公開講座

「歌舞伎の魅力 歴史上の人物、歌舞伎では?」(全3回)

第1回 2024年1月12日(金)

「歌舞伎舞踊」

第2回 2024年1月19日(金)

「江戸歌舞伎」

第3回 2024年1月26日(金)

「上方歌舞伎」

※渋谷区文化総合センター大和田学習室1にて開催

伝承ホール寺子屋 公開講座 レクチャー&デモンストレーション

歌舞伎入門 江戸演劇の大問屋「狂言作者 河竹黙阿弥」

2023年10月29日(日)

伝承ホール寺子屋 初春公開講座

「歌舞伎の名作 活き活きと輝く“悪”の魅力」(全3回)

第1回 2023年1月13日(金)

「舞踊の名作」

第2回 2023年1月20日(金)

「鶴屋南北の名作」

第3回 2023年1月27日(金)

「義太夫狂言の名作」

※渋谷区文化総合センター大和田学習室1にて開催

伝承ホール寺子屋 公開講座

「やしょめ寄席5」

2022年10月29日(土)

林家きよ彦(落語)

林家 花(紙切り)

三増れ紋(曲独楽)

伝承ホール寺子屋 古典の日 公開講座

女流義太夫公演 人間国宝 竹本駒之助 鶴澤津賀寿の至妙

2022年11月1日(火)

三味線 鶴澤津賀寿

伝承ホール寺子屋 公開講座

「やしょめ寄席4」

2022年2月5日(土)

春風亭ぴっかり☆(落語)

遠峰あこ(歌とアコーディオン)

ニックス(漫才)

伝承ホール寺子屋 初春公開講座

「古典藝能の名作」(全3回)

第1回 2022年1月 7日(金)

人形浄瑠璃「義経千本桜」

第2回 2022年1月14日(金)

歌舞伎「京鹿子娘道成寺」

第3回 2022年1月21日(金)

舌耕芸「〈講談〉勧進帳」

※渋谷区文化総合センター大和田学習室1にて開催

地域密着型伝統芸能プロジェクト“渋谷の学び舎”

2021伝承ホール寺子屋

古典の日 公開講座

「古典藝能の名作」(全3回)

2021年11月1日(月)

第一部 歌舞伎「寿曽我対面」

第二部 文楽「国性爺合戦」

第三部 能楽「高砂」

伝承ホール寺子屋 公開講座

「やしょめ寄席3」

2020年2月2日(日)

カンジヤマ・マイムカンジヤマB(パントマイム)

桂小すみ(音曲)

三遊亭粋歌(落語)

伝承ホール寺子屋 初春公開講座

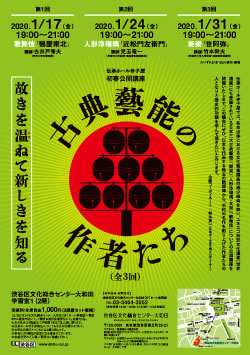

「古典藝能の作者たち」(全3回)

2020年1月17日(金)・24日(金)31日(金)

児玉竜一(早稲田大学教授)

竹本幹夫(早稲田大学名誉教授)

※渋谷区文化総合センター大和田学習室1にて開催

伝承ホール寺子屋 古典の日

「万歳から漫才へ」

2019年11月1日(金)

出演:尾張万歳保存会

宮田陽・昇

コンパス

常磐津連中

伝承ホール寺子屋 公開講座

「やしょめ寄席2」

2019年2月3日(日)

マジックジェミー(マジック)

のだゆき(音楽パフォーマンス)

春風亭一花(落語)

伝承ホール寺子屋 古典の日

「日本舞踊の夕べ 尾上流」

2018年11月1日(木)

出演:尾上敬嘉

尾上菊見乃

尾上菊緋女

尾上博美

尾上紫壽

尾上菊透

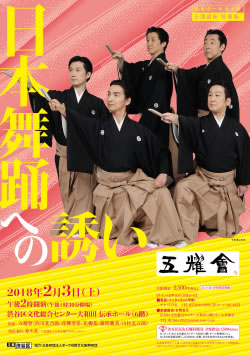

伝承ホール寺子屋 公開講座特別編

「日本舞踊への誘い 五耀會」

2018年2月3日(土)

出演:五耀會

(西川箕乃助

花柳寿楽

花柳基

藤間蘭黄

山村友五郎)

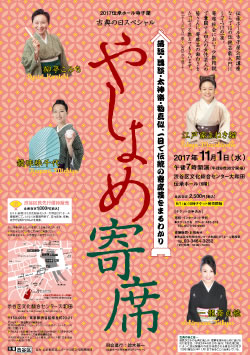

伝承ホール寺子屋 古典の日スペシャル

「やしょめ寄席」

2017年11月1日(水)

出演:柳亭こみち(落語)

江戸屋まねき猫(物真似)

鏡味味千代(太神楽)

一龍斎貞鏡(講談)

伝承ホール寺子屋 公開講座特別編

「日本舞踊への誘い 五耀會」

2017年2月5日(日)

出演:五耀會

(西川箕乃助

花柳寿楽

花柳基

藤間蘭黄

山村友五郎)

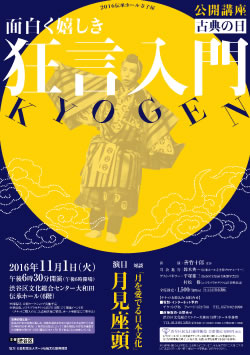

伝承ホール寺子屋 古典の日

面白く嬉しき「狂言入門」

2016年11月1日(火)

出演:善竹十郎ほか

ゲストパネラー:

松濤美術館学芸員

コスモプラネタリウム渋谷解説員

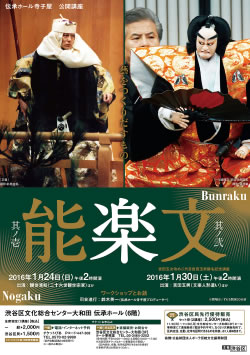

伝承ホール寺子屋 公開講座

其ノ壱「能楽」 其之弐「文楽」

2016年1月24日(日)

出演:観世清和(二十六世観世宗家)ほか

2016年1月30日(土)

出演:吉田玉男(文楽人形遣い)ほか

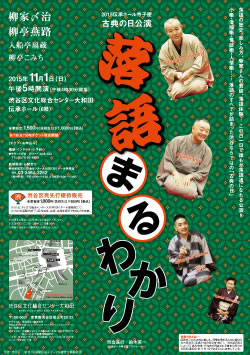

伝承ホール寺子屋 古典の日

「落語まるわかり」

2015年11月1日(日)

出演:柳家〆治

柳亭燕路

入船亭扇蔵

柳亭こみち

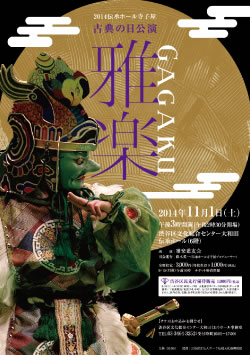

伝承ホール寺子屋 古典の日

「雅楽」

2014年11月1日(土)

出演:雅楽道友会

伝承ホール寺子屋 公開講座

其ノ壱「能楽」 其之弐「文楽」

2014年1月18日(土)

出演:観世清和(二十六世観世宗家)ほか

2014年2月2日(日)

出演:吉田玉女(文楽人形遣い)ほか

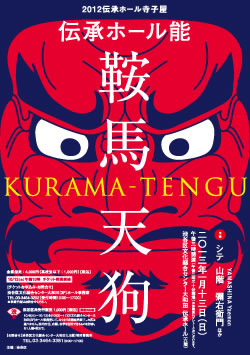

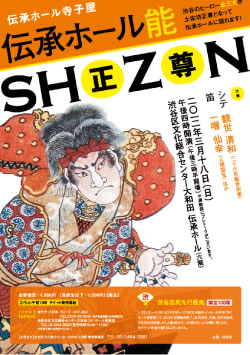

伝承ホール寺子屋 伝承ホール能

「鞍馬天狗」

2013年1月13日(日)

出演:シテ 山階彌右衛門ほか

伝承ホール寺子屋 伝承ホール能

「正尊」

2012年3月18日(日)

出演:シテ 観世清和(二十六世観世宗家)

笛:一噌仙幸(人間国宝)ほか